ベルギーの3大近代画家は

ルネ・マグリット(1898-1967年)

ジェームズ・アンソール(1860-1949年)

ポール・デルヴォー(1897-1994年)

と言われています。

知名度で言うとマグリットがダントツな気がしますが、個人的は、アンソールの作品が一番好きで、思い入れもあります。

今回は、ベルギーのオステンドにある、アンソールのアトリエを訪ねた時のお話です。

アンソールに救われた思春期

人間関係が苦手な私は、高校までの女子校生活ではとても人付き合いに苦労して、大学は比較的楽しく過ごしていたけれど、社会に出てからも、何よりも常に1番の悩みは人間関係でした。

10代の頃に経験した後遺症が残っているからか、今でも人を信用することや誰かにお願いすることがとても苦手で、うまくいってる時ほど、1番最悪の場合を想像してしまう癖があります。

高校生の時、

自分は周りの人を信用しきれない酷い人で、こんな気持ちをもってしまうのは凄くダメなことだ

…と、そんなふうに思っていた時にジェームズ・アンソールという画家を知りました。

露骨だけど滑稽にも見えるアンソールの作品を見て

こんなことを表現してもいいんだ…!

と衝撃を受けて…

そして、自分の感情を肯定してくれて、共感してもらえた気がして、なんだか安心しました。

多感な思春期、全てが汚れて見えてしまったり、敵に見えてしまったり。

でも、何故か、アンソールの作品は安心するんです。

例えば、ゴヤの黒い絵は、観ていると、どんどん不安になってくるのに、アンソールの絵は、なんというか本気でない感じがして、親近感が湧いてしまう。

ずっとこの理由がよくわからなくて、自分でも、ずっと不思議でした。

鮮やかな色彩感覚や、モダンでお洒落な描き方、骸骨や仮面を用いた独特の視点と唯一無二の作風が大好きで…。

思春期の時、嫌われないように周りに合わせて、なんとか人間関係を築こうと無理をしていた自分、

社会にでてから、組織で浮かないように、スーツを着て会社員を演じている自分、

いつも仮面を付けるようにして凌ぐことが多かった私は、アンソールの図録を眺めることによって何度も救われてきました。

私がこの旅行に行くまでで、最後にアンソールの作品を観たのは、確か、2021年のゴッホ展に来ていた静物画だったかと思います。

日本では滅多にアンソールを取り上げられることはなくて、注目された時にも

仮面と骸骨の画家

グロテスクで皮肉たっぷりの怖い作品

等と紹介されるのが寂しくて。

それだけじゃない魅力があるのに…、って。

骸骨と仮面の画家

骸骨と仮面の画家、と呼ばれることが多い、アンソール。

今日の美術史でこそ、表現主義やシュルレアリスムの先駆けともいわれていますが、あまりにも個性的すぎる作風は、当時は周囲から認められず苦しい制作期間が続きました。

そんなアンソールも、19世紀後半頃から、徐々に注目され評価が高まり、20世紀になると唯一無二の画家として確固たる地位を築き上げました。

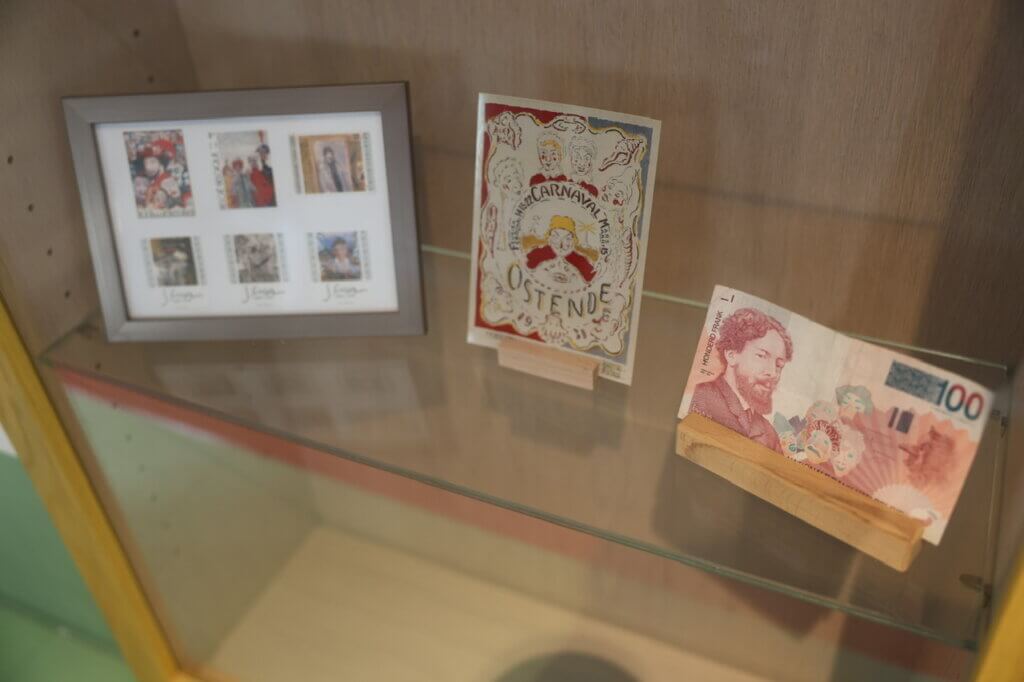

そして、国王から男爵の位を賜ったり、

2002年まで用いられていた100ベルギー・フラン紙幣の肖像になっていたり

89歳で亡くなった際も壮大な葬儀が行われたりと

晩年は名声を得ました。

モチーフ① 骸骨

アンソール作品に多数出てくる、骸骨。

日本人からすると骸骨って恐ろしいイメージを持ちやすいですが、必ずしも恐ろしいものの対象ではありません。

「メメント・モリ」という言葉。

ラテン語で古くから伝わる言葉で

誰しもいつか死ぬ人間である

今がどんなに幸せであっても苦しくても

いずれは誰しもが死を迎えることを忘れてはいけない

という警句です。

中世ヨーロッパではペストや戦によって多くの人が犠牲になったことから、メメント・モリの思想が流行しました。

西洋美術でよく用いられる骸骨のモチーフはメメント・モリの象徴として用いられる事が多いです。

オステンドは16世紀後半から始まった八十年戦争で戦場となり、8万人以上の死者を出しました。アンソールは子供時代、浜辺で砂遊びをしていると、埋まっていた人骨を目にしてしまうような、そんな環境だったのだとか。

しかし、メメント・モリとは決して不吉な警句ではなく、いつかは無くなる命だからこそ、命が輝き、今がある、といった意味合いも込められています。

そう思うと、アンソールの作品はただ恐ろしい、という風には見えません。

モチーフ② 仮面

ヨーロッパで仮面が流行しはじめたのは16世紀頃。

元々は、身分の高い女性が身分や身元を隠すため、または、紫外線から白い肌を守るために使用していました。

その後、宮廷貴族の間で仮面舞踏会が大流行。

マリーアントワネットとフェルゼンが恋に落ちたのも、仮面舞踏会がきっかけだったと言われています。

仮面をつけると、自分ではない何者かを演じられるようになる。ただ、顔面を覆うだけなのに、仮面には自己を解放する、不思議な力があります。

オステンドには「死んだネズミの舞踏会」という大きな仮装ダンスイベントが毎年開かれていて、このイベントはアンソールが36歳の時から始まったものなので、きっとアンソールも知っていたかもしれません。

オステンドという街

オステンドはベルギーの北西部に位置し、列車の終点駅。

夏場は活気あふれる、ベルギー最大のリゾート地として有名ですが、私が秋に訪れた時には、穏やかで静まりかえっていました。

オステンドの駅に降りた瞬間から海塩の香りがして、港町らしい趣のある光景が広がります。

海辺は正に、アンソールの静物画に出てくる世界そのもの。

駅前の橋を渡ると、街のシンボルの聖ピーター・ポール教会がずっしりと建っていました。この美しい教会から、海に向かって10分程歩いた先に、アンソールが住んでいた家があります。

アンソールは、ブリュッセルの美術学校で学んでいた3年間を除き、生涯をオステンドで過ごしました。

アンソールの家

アンソールの家の両隣は、明らかにアンソールの家よりも後から建てられた高さのある建物。

オステンドの駅前然り、高層ビルの建設が多く、都市化を感じる街です。

アンソールの家と左側の建物は繋がっていて、入り口は左側の建物。こちらが資料館になっています。

私が行った時は日時予約制でした。

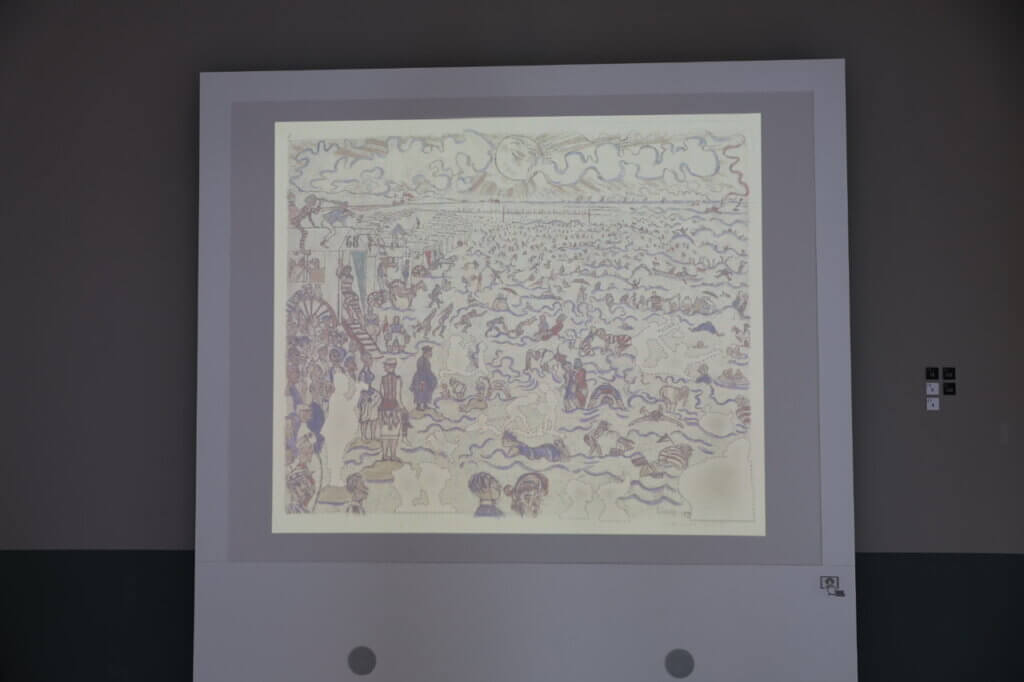

一階のエントランスには、可愛らしいお家の再現模型が展示されていて、そして、私の大好きな絵がデジタルアートになっていました。

1890年に制作された「オステンドの海水浴」という作品です。この絵、図録で観て、可愛いなぁ…ってずっと思っていたんです。

1階部分

この家は叔父に譲ってもらったもの、アンソールが57歳から亡くなるまでの32年間、住んでいました。

1階はおじとおばで営んでいた、土産物屋が復元されています。

今の感覚で土産屋さんと考えると、どこかアジアの国で生産されてのかな?と思うような量産品を、あたかもご当地物として売っているような印象をもってしまうのですが…

昔の土産屋さんって、なんだか可愛らしいな…と思いました。

貝殻に不思議な仮面に、アジアの置物。

鳥のはく製に亀の甲羅。

…どこまでが私物で、どれが売り物なんでしょう。笑

おじとおばの土産屋、といいつつ、アンソール色がとても濃い。

入口にかけられたコートと帽子。

アンソールが階段から降りてきそう…そんな時が止まったままの空間です。

2階部分

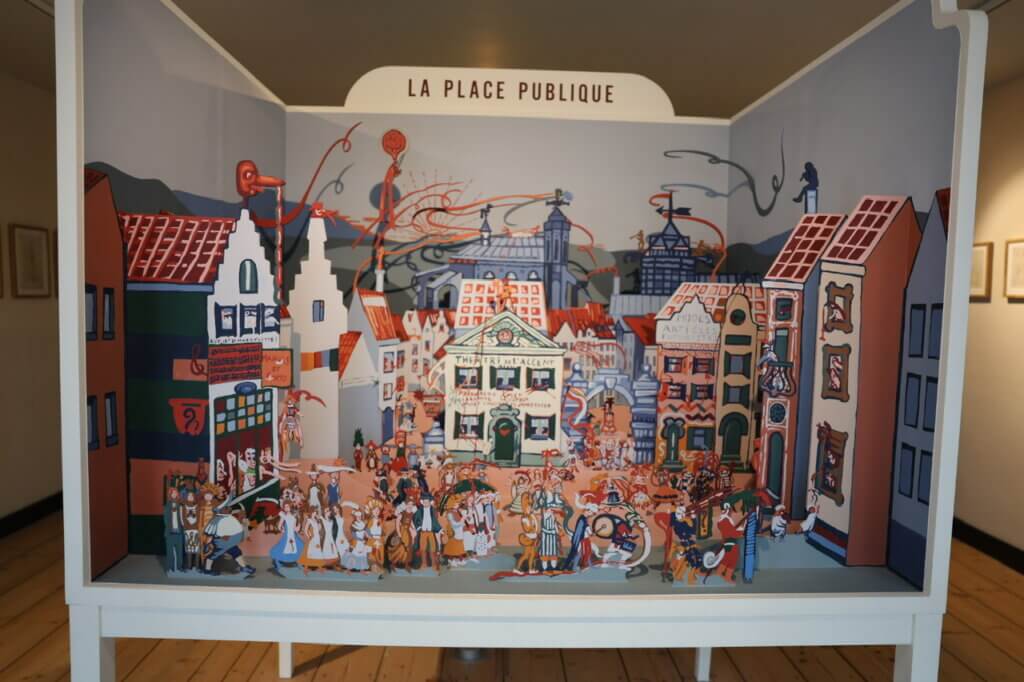

階段を上って2階へ進むと、アンソールが舞台を創作した際の貴重な展示がありました。

初演、1918年のバレエ「愛の調べ」。

なんと、脚本演、演出、作曲も衣装や舞台装置のデザインまでも、全てアンソールが手掛けたのだとか。画家としての活動に留まらず、多才な芸術家だったことに驚きました。

この空間はとてもお洒落で可愛いらしくて。

登場人物の衣装のデザイン画が飾ってあったり、アンソールのイラストで復元された舞台セットの模型が展示されていました。

恐らく、流れていたピアノ曲が舞台で使われていたのではないかな、と思うのですが…、どんな物語で、実際の衣装や舞台装置はどのようなものだったのでしょう。

どこかに資料が残っていたら、見てみたいです。

3階部分

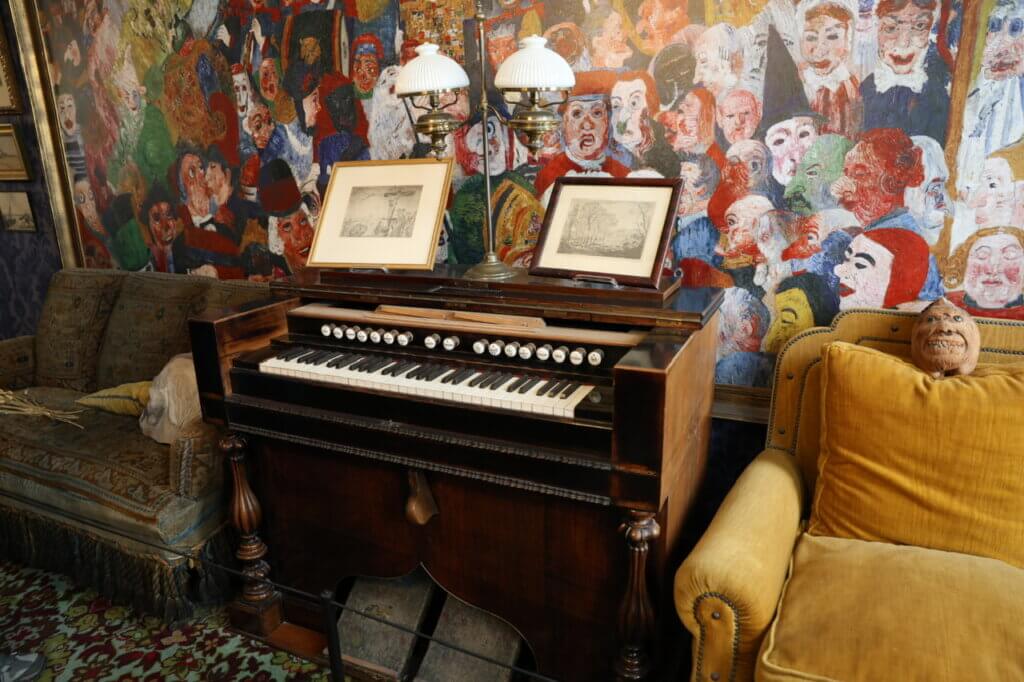

3階はアトリエ兼リビングになっていました。

遅咲きであったアンソールの作品は、殆どを長年自宅のサロンで飾っていました。現在は、アンソールの作品はベルギーの各美術館へ所蔵されているため、レプリカが飾ってあります。

家具に小細工が施されていて可愛い。

奥の広い部屋に入ると、右側にピアノ、左側にはオルガンがありました。オルガンは、アンソールがパトロンのご夫婦からプレゼントしてもらったもので、とても気に入っていたそう。

小物のセンスが好み過ぎます…!

アンソールの作品を彷彿させるような、鮮やかでありながらもバランスの取れたインテリアや置物たちが並びます。私は、この鮮やかだけど退廃的な雰囲気が大好きで…ずっと、この場所へ行くことが憧れでした。

アンソールは意外にも社交的な一面もあったようで、来客があるとオルガンを演奏して、もてなすことも多かったようです。

作品のイメージが先行して、暗くて気難しいイメージを持たれやすいように思いますが、アンソールって、意外と人好きで楽しいことが好きで、ユーモアのある可愛らしいものが好きだったんじゃないかなぁ〜…、なんて思いました。

少なくとも、比較的実家もゆとりがあって、結構自由に好きなことを追求できたのではないかな、と。

資料館

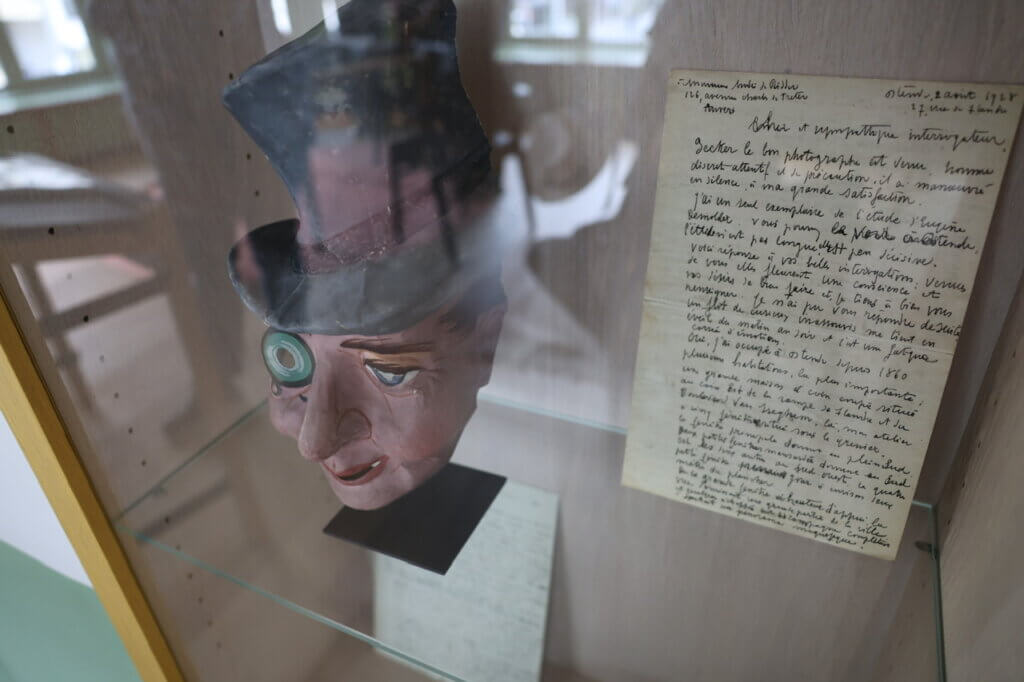

隣の資料館へ移動すると、アンソールの貴重な資料や、楽しい展示が沢山ありました。

制作に使用していた屋根裏部屋の再現模型(子供達が遊べるように、色々な方向から覗き穴があります)

アンソール作品の所蔵先一覧(日本も載っているのが嬉しい)

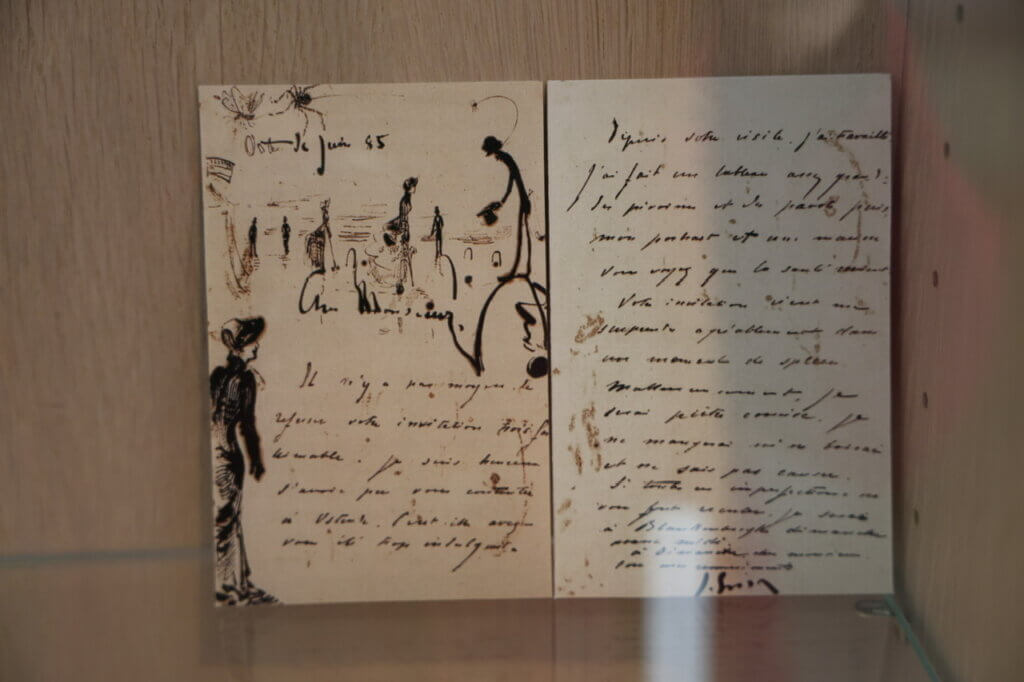

直筆のお手紙(添えられているイラストも可愛い)

アンソールって結構筆まめ。アンソールの手紙を元にした本が日本語で出版されていて、帰国してから楽しく読みました。

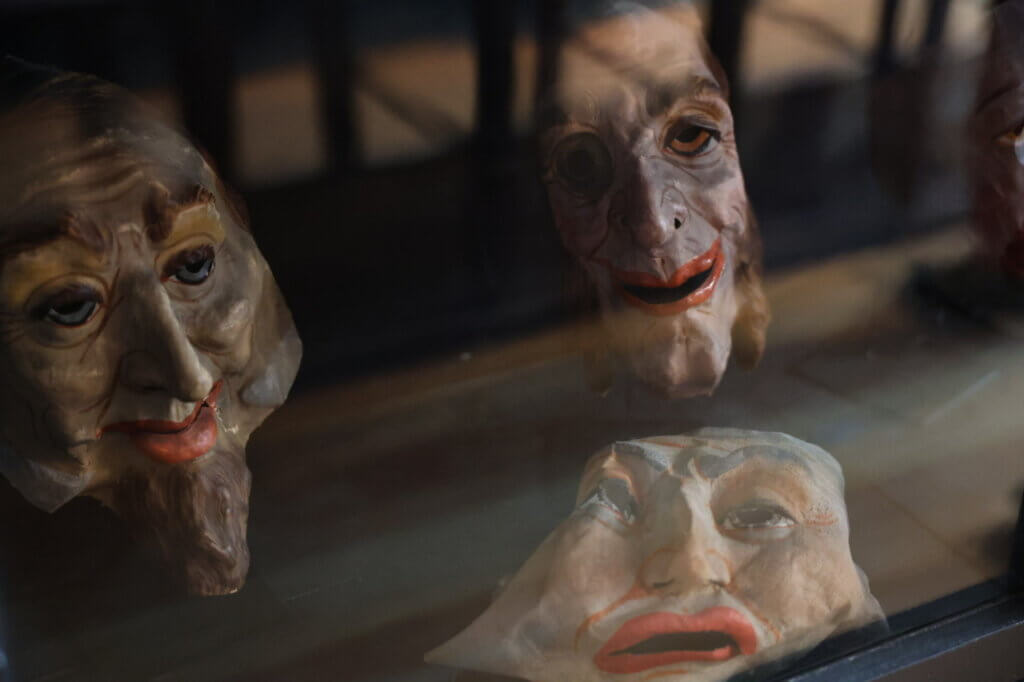

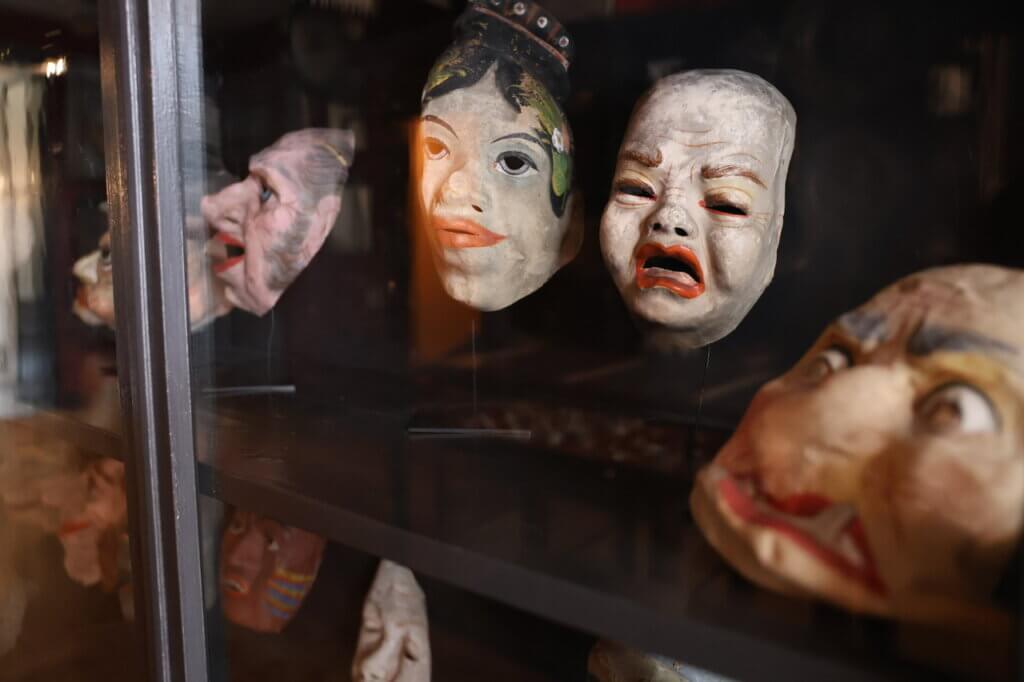

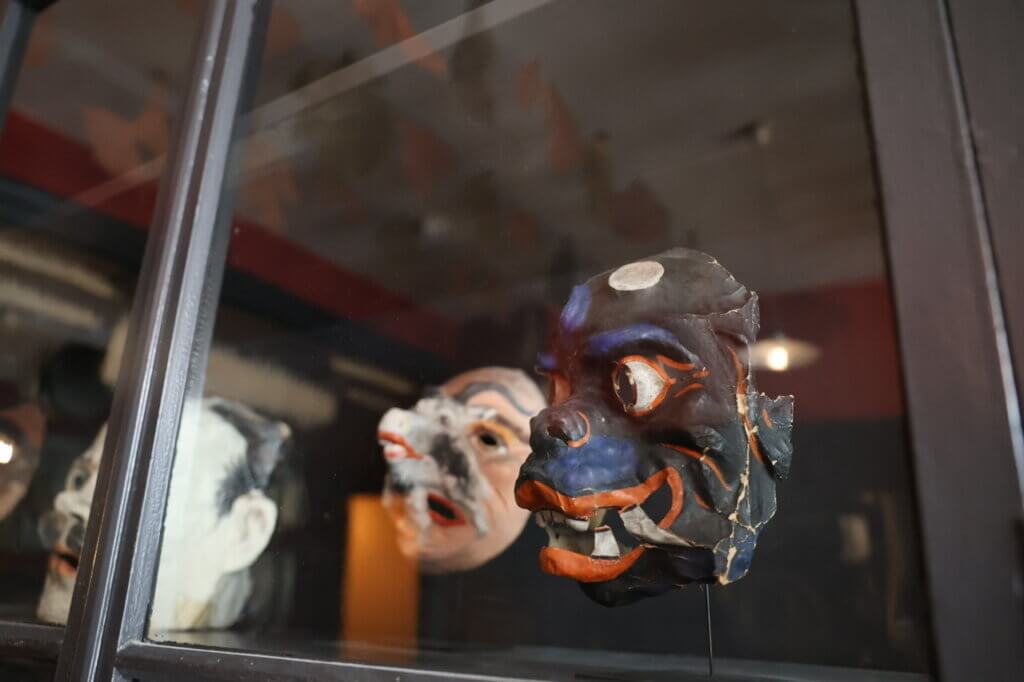

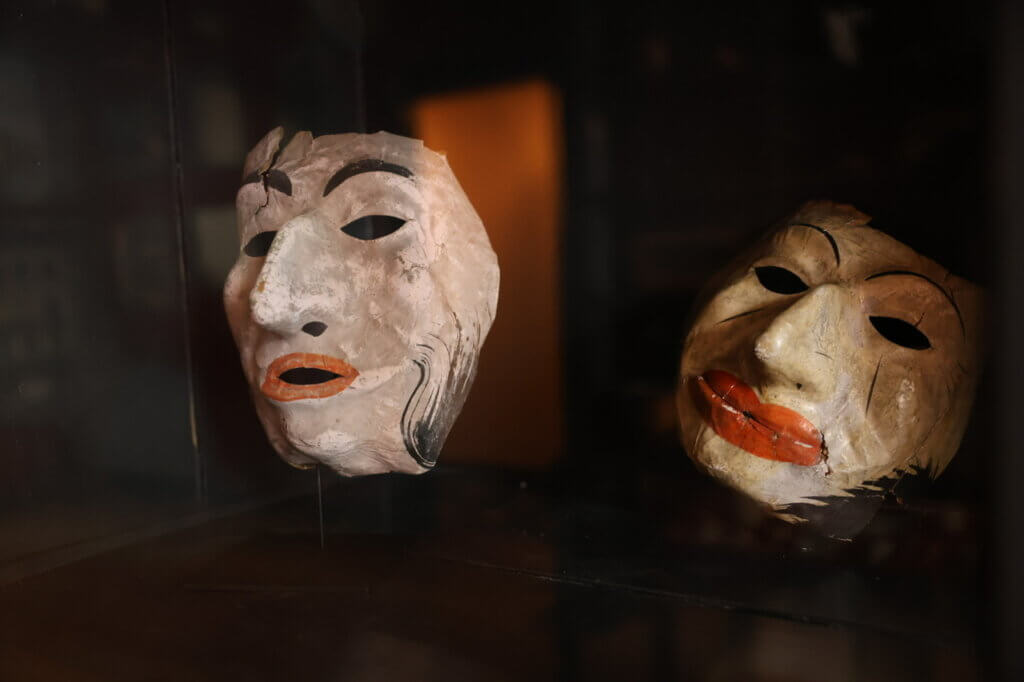

後は、実際に所有していた仮面なども展示されています。

アンソールの、少しダークでお洒落な絵柄は、こんなところから発想をえていたのかな…なんて思うと、楽しくて仕方ない。こういう世界観、今の若い子も好きな人は絶対多いはず。

最後に

オステンドは、ベルギーの観光ルートからは外れる場所かと思います。街を歩いていても、まぁ、アジア人なんて一人もすれ違いませんでした(偶々かもしれません)。

それでも、アンソールの大規模展が催されることって、日本でさ滅多に無いような気がして、やっぱりアンソールを知るならベルギーまで行くしかないな!と思い切って、ベルギーの端、オステンドへ出向きました。

この街の鉛色の空と海が、あまりにもアンソールの風景画の世界そのもので、時が止まったようで…、遥々足を運んで本当に良かった…。自分事であると物凄く深刻に思えてしまうことも、もっと気楽でいいのかもしれない。そんな風に、果てしなく広い海や、アンソールの鮮やかな色彩を観ていて思えてきたり…、なんだか不思議。

アンソールがいた幻想的な世界から現実に戻った私は、旅に出る前よりも強くてタフで、良い意味で良い加減になれて気がします。

もっと成長してまたいつかオステンドに行きたいです。

アンソールに乾杯!!

アトリエ訪問の様子はYouTubeにもUPしています。

コメント